|

新学力調査9年目

|

蔵王町教育委員会では、町内小・中学生の学力の実態を把握するための学力調査を、今年度も4月に実施しました。調査は、小学校2~5年生(国・算)、中学校1・2年生(国・社・数・理・英)を対象とし、「基礎となる力(各教科で必ず身に付けてほしい大事なことがら)」「活用する力(基礎となる力を使って、日常生活のさまざまな問題を解決する力)」を分析できる設問を盛り込んだ内容となっています。同時に、小学校5・6年生と中学校3年生には、起床・就寝時刻やテレビ・動画・ゲーム等の利用状況などの家庭生活に関するアンケートを行いました。

小学校の現状と課題

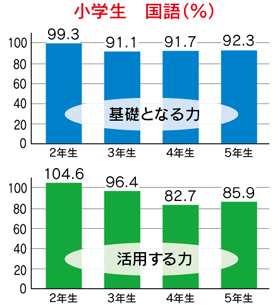

学力調査の観点には「基礎となる力」「活用する力」の2つがあります。国語では、「基礎となる力」は全国平均との差はあまり見られませんでしたが、「活用する力」では全国平均との開きが見られた学年もありました。算数では、「基礎となる力」「活用する力」ともに学年が上がるにつれ、全国平均との差が大きくなる傾向がありました。昨年より向上していますが、課題はこれまでとほぼ同じです。教科別の結果および分析は次のとおりです。

小学校 国語の考察

国語では、2年生は「基礎となる力」「活用する力」ともに、3年生では「活用する力」がおおむねよい結果となりました。一方、3・4・5年生では、「基礎となる力」が、4・5年生では、「活用する力」が全国平均正答率を下回る結果となりました。「基礎となる力」では、「片仮名で書く言葉を選び、正しく書く(3年)」「主語と述語の関係、ローマ字を書く(4年)」「前年に学習した漢字を書く(5年)」など、前年度までに学習した内容を定着させる必要があります。「活用する力」では、積み上げてきた基礎・基本の力を活用して問題を解決していく内容になっています。いくつかの情報の関係を正確に読み取り、相手に伝わるように、自分の考えを表現する力を高めていく必要があります。

国語は、全ての学習の基礎となる教科です。各学校では引き続き、読書の推進やさまざまな場面で自分の考えを表現することなど言語環境を整え、言語活動の充実を図っていき、国語の力を身に付けさせたいと考えています。

各家庭においても、読書に親しむ時間を設けたり、学校生活・家庭生活を話題とした会話を楽しんだりすることが国語の力の向上につながります。お子さんと一緒に取り組んでみてはいかがでしょうか。

小学校 算数の考察

算数では、2年生は「基礎となる力」「活用する力」ともに、全国平均正答率をやや上回りましたが、3・4・5年生は、全国平均正答率を下回る結果となりました。特に「活用する力」は3・4・5年生が全国平均正答率を8ポイント以上下回っており、さらに改善していかなければならない状況です。内容としては、「繰り上がりのあるたし算・繰り下がりのあるひき算(3年)」「分数の大きさ、わり算の余りを考えて答えを求める問題(4年)」「概数、仮分数と帯分数の大小比較(5年)」に関する問題で課題が見られました。

これらの結果を踏まえて、普段の授業の中で児童自身が説明する場面を設けたり、思考力・表現力が求められる問題に取り組ませたりすることや日常の生活の中で算数を活用するよさに気付かせ、活用することへの関心・意欲を高めていくことを通して思考力・判断力・表現力の育成に努めていきたいと考えております。

また、算数科は他教科に比べ内容の系統性や連続性が強く、学年が上がるにつれて理解や習熟の程度の差が大きくなる傾向が見られます。そのため、基礎・基本の内容を習熟する時間の設定や家庭学習の習慣化を図るとともに、個に応じた学習方法の工夫を行い、学習内容の理解と定着を確実なものにしていけるよう指導していきます。

全国平均正答率を100としたときの到達率

町立小学校5校の学力向上への取り組み

|

小学校共通

|

|

|

円田小学校

|

|

|

平沢小学校 |

|

|

永野小学校 |

|

|

宮小学校 |

|

|

遠刈田小学校 |

|

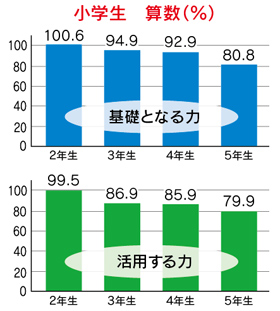

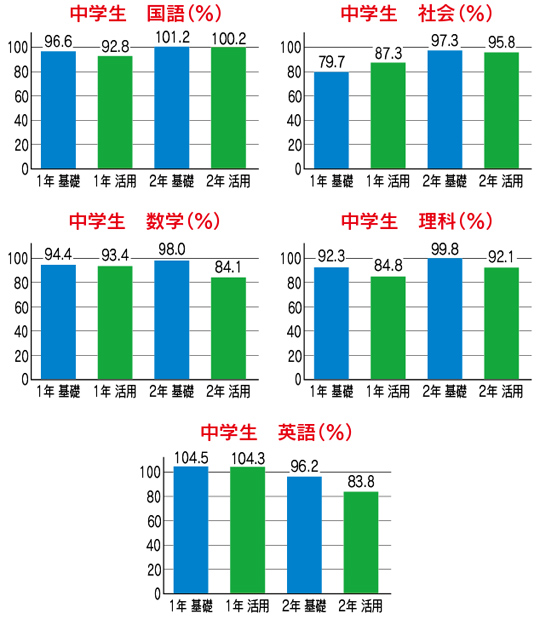

中学校の現状と課題

1年生の結果として、英語は基礎・活用ともに全国平均正答率を4ポイント以上上回っています。「聞く」「読む」「書く」領域いずれも8割以上の正答率であり、ざおう英語活動の成果が確実に表れているといえます。国語、数学は全国平均を3~4ポイント下回りましたが、「基礎・活用の力」のいずれも全国平均との大きな隔たりはありませんでした。一方、社会の「基礎的な力」は、全国平均を11ポイント下回りました。また、理科の「活用する力」は正答率が全国平均正答率を7ポイント下回ったことから、理科と社会に課題があると思われます。

2年生の結果を見ると、総合正答率は全国平均正答率を3ポイント以上下回ったものはなく、いずれの教科もおおむね良好です。国語は「基礎・活用の力」でどちらも全国平均正答率を上回りました。数学・英語の「活用する力」では全国平均を5ポイント下回りました。社会・理科の「活用する力」は社会で2ポイント、理科で4ポイント下回りましたが、いずれも前年度市町村平均と比較すると向上しました。

以上の結果を踏まえ、中学校では以下のことに留意し、授業改善や学習支援を進めます。英語に関しては、1年時には「話す」「聞く」活動において小学校における「ざおう英語活動」の成果が反映されていますが、学年が上がるにつれ、「読む」「書く」機会が増え、苦手意識を持つ生徒も出てきます。小中学校間での授業実践を通した教員の交流をもとに、それぞれの効果的な実践を取り入れ、改善を図ることで児童・生徒が「読む」「聞く」「話す」「書く」能力をバランスよく伸ばせる授業づくりを推進していきます。

理科、社会については、小学校の既習事項をもとに、より詳細で発展的な内容を学習します。そのため、既習事項の復習や反復に力を入れて授業を展開します。理科・社会については、生徒が実際に経験する場を通して興味・関心を引き出すよう工夫しています。特に理科では、実験・観察を行い、その結果から分析・考察しレポートにまとめるなど、系統立てた授業展開を通して、知識として定着させるような学習支援を行っていきます。

全教科で共通して見られた課題は、「自身の持つ知識と与えられた情報を統合し、答えを導き出す力」です。解決のための基本的な知識を定着させることはもちろん、「何を問われているのか」を把握し、問題解決のための情報の取捨選択を行うことが肝要です。その力を養うため、目標や課題に向かって何をする必要があるのか自身で考える場面を多く設定していきます。この力は、情報があふれ、目まぐるしく変化し、多くの選択を自分自身でする必要がある現代社会を生きていくための力でもあります。今後は個々の児童・生徒の能力や興味関心に沿った活動のためにICTの一層の活用、小中学校の接続を意識した情報交換・授業改善を推進してまいります。ご家庭でも励ましのお声掛けをお願いいたします。

全国平均正答率を100としたときの到達率

町立中学校3校の学力向上への取り組み

|

中学校共通

|

|

|

円田中学校

|

|

|

宮中学校 |

|

|

遠刈田中学校 |

|

おおむね良好だった問題の内容

※正答率が高く、全国平均正答率より上回っている、もしくは全国平均正答率との隔たりが小さいもの。

|

国 語

|

|

|

1年 |

2年 |

|

●我が国の言語文化に関する事項 |

●漢字を読む |

|

社 会

|

|

|

1年 |

2年 |

|

●鎌倉時代、室町時代 |

●世界各地の人々の生活と環境 |

|

数 学 |

|

|

1年 |

2年 |

|

●小数・分数の計算 |

●正の数・負の数 |

|

理 科 |

|

|

1年 |

2年 |

|

●動物のからだのつくりとはたらき |

●植物の分類 |

|

英 語

|

|

|

1年 |

2年 |

|

●アルファベットの読み(聞く) |

●リスニング(内容理解) |

課題とされた問題の内容

※正答率が低く、全国平均正答率との隔たりが大きいもの。または正答率が他の問題と比較して低いもの。

|

国 語

|

|

|

1年 |

2年 |

|

●報告する文章を書く |

●説明的な文章の内容を読み取る |

|

社 会

|

|

|

1年 |

2年 |

|

●日本の政治 |

●日本の姿 |

|

数 学 |

|

|

1年 |

2年 |

|

●整数の性質 |

●1次方程式 |

|

理 科 |

|

|

1年 |

2年 |

|

●動物のからだのつくりとはたらき |

●身のまわりの物質とその性質 |

|

英 語

|

|

|

1年 |

2年 |

|

●日常会話の理解(聞く) |

●リスニング(さまざまな文の聞き取り) |

|

家庭でもできること

|

生活アンケートから

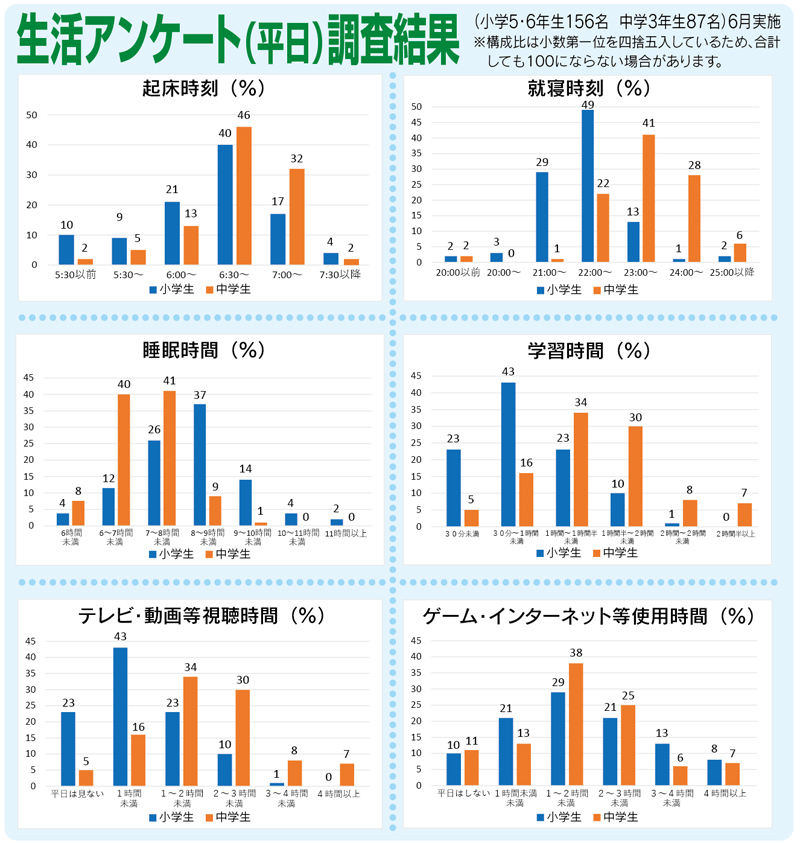

町内小学校5・6年生(156名)と中学校3年生(87名)を対象に、今年度の6月に「生活に関するアンケート」を行いました。

①「睡眠時間について」

7時よりも前に起床する割合は、昨年度と比較して小学生は80%と6ポイント増加、中学生は66%と3ポイント減少しています。また、睡眠時間が8時間未満の割合は小学生が42%、中学生が89%となっており、どちらも10ポイント程度昨年度よりも増加しています。

小中学生に必要な睡眠時間は8~10時間と言われています。睡眠時間の不足は、集中力の低下や体調不良、自律神経の乱れなどを招き、学力面や健康面に大きな影響を及ぼします。国・県が力を入れている「早寝・早起き・朝ごはん」運動にも、家庭と学校が連携しながら、取り組んでいきます。

②「学習時間について」

小学生では、家庭で1時間以上勉強している児童の割合が34%と昨年度よりも16ポイント減少しています。一方、中学生は、家庭で1時間以上勉強している生徒の割合が79%と昨年度よりも25ポイント増加しています。家庭学習の習慣が身に付いてきていると考えられます。

学校の授業での学習内容を定着させるためには、家庭での復習が大切です。家庭学習の習慣化を図るために、学校では宿題の内容を吟味していくとともに、子供たちが主体的に取り組めるように働き掛けていきます。ご家庭でも励ましと声掛けをよろしくお願いいたします。

③「映像メディア、ゲーム・インターネットの使用時間について」

小学生では、テレビや動画を長時間視聴する児童は少なくなり、ゲームやインターネットを2時間以上利用している割合も42%と昨年度より4ポイント減少しています。

一方、中学生では、テレビや動画を2時間以上視聴する生徒は45%と昨年度よりも29ポイント増加、ゲームやインターネットを2時間以上利用している割合は38%と昨年度よりも約21ポイント減少しています。この増減は、昨年度とアンケートの質問項目が変わったことにより、

YouTube等の動画を視聴する生徒が前者に移動した影響と思われます。

家庭での使用の際は、使用時間やルールについてお子さんと話し合ったり、目の届く範囲での利用を勧めたりするなど、年齢に応じて適切な使い方ができるように働き掛けてください。学校でも安全な使い方について引き続き指導していきます。