|

第1回 遠刈田大橋

|

遠刈田大橋(写真①)は、遠刈田温泉と七日原、松川によって隔てられたふたつの地区を結ぶ橋です。橋のたもとに大きなこけしが立っており、こけし橋の愛称で親しまれています。今回はこの橋の『いまむかし』を追いかけてみましょう。

①現在の遠刈田大橋『こけし橋』 (提供:蔵王町観光協会)た

昔は、橋といえば川岸に丸太を渡して板を並べただけの簡単なものでした。写真②は百年ほど前に使われていた橋です。遠くに見える建物は大正5年(98年前)に解体された遠刈田製鉄所です。このような小橋は増水すると流されることもしばしばでした。住民たちは、橋が流されると自分たちの力でかけ直しました。

②大正初期の橋。もちろん徒歩専用

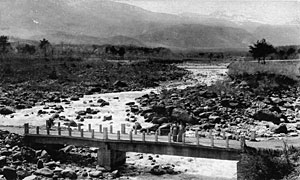

写真③は80年ほど前まで使われていた橋。コンクリート製の橋げたのおかげで高くて長い橋が作れるようになりました。当時の遠刈田温泉では、蔵王の山並みが楽しめる観光スポットとしてこの橋を紹介していました。

③昭和初期の橋。当時は観光スポットだった

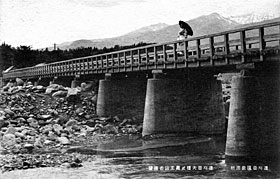

写真④は80年ほど前にかけ替えられた橋。コンクリート製の橋げたが何本も並び、高さ、長さとも以前とは大違い。その名も遠刈田大橋と名付けられました。もっとも、コンクリート製なのは橋げただけ。土台や路面は木製で、完成当初はともかく、年月とともに傷んで路面に穴が開いたそうです。この橋は今の橋が完成するまで使われていたので、覚えている方も多いのではないでしょうか。

昭和30年代後半、それまで富裕層のものだった自家用車が一般庶民にも広まり、マイカーブームが到来しました。また、昭和37年(52年前)の蔵王エコーライン開通に伴って交通量が激増したため、老朽化した板張りの橋では対応できなくなり、一刻も早い新橋設置が望まれるようになりました。

昭和46年(43年前)に完成した(新)遠刈田大橋は鉄筋コンクリート製の永久橋で、町道の舗装率が25%程だった時代に、舗装路面を備えていました。シンボルの大こけしも当初から設置。遠刈田大橋の完成は、マイカーブームとエコーラインによって観光客が爆発的に増加し、観光新時代を迎えたわが町を象徴するできごとだったのです。

④(旧)遠刈田大橋。複数のコンクリート製橋げたで支えられた近代的な橋